東日本大震災 復興記念庭園

日本庭園協会はその主な事業の一つである「伝統庭園技塾」を、平成25年から5年にわたり宮城県支部との共催で『東日本大震災復興記念庭園』作庭現場にて開催いたします。

※文章中の「社団法人」は平成25年時点のままですのでご了承ください。

伝統庭園技塾開催の言葉 ─東日本大震災復興記念庭園作庭─

平成25年9月5日 日本庭園協会

平成23年3月11日、東日本を襲った大地震は未曽有の災害をもたらしました。東日本大震災から2年以上経過した現在でも復興はまだ進んでいません。

大震災の影響などにより東北支部は4月7日(日)に解散しましたが、東北から日本庭園の灯を消したくないという熱い思いが、支部解散からわずか2か月で宮城県支部を設立させました。その設立趣旨には、復興を祈念して絆の森となる鎮魂と永遠の平和の願いを込めた日本庭園を造ることが含まれていました。作庭に際しては日本全国から多くの参加を求め、そして伝統技術を伝承するために、日本庭園を愛する全国の若者を対象として技術伝承のための研修生を受け入れるというものです。

この宮城県支部の“熱い思い”を受け、(社)日本庭園協会では、東北復活支援及び庭園技術の保存継承を目指すこの研修会を、伝統庭園技塾として共催することに決定いたしました。

作庭場所については宮城県支部の働きにより、地元の覚照寺という寺院のご協力を受け、自由に作庭できる環境として、3500平方メートルの敷地が確保できています。

日本庭園作庭のコンセプトは、大震災の教訓から自然を畏敬し、自然を生かし、歴史に学ぶこと、多くの人の参加をもとめること、被災者の供養と復興を願うこと、そして東北再生の標となることを作庭意図としています。

この機会を庭園協会としては、伝統庭園技塾の再開として協会の継続事業とすることとし、当初事業計画に予定していませんでしたが、宮城県支部への協力も含めて、伝統庭園技塾を開講することとしました。

本年を初年度として5か年で庭園を作庭する計画です。

会員の皆様にはこの趣旨を是非ご理解頂き、多くの参加を願うものであります。

東日本大震災復興記念庭園 構想

平成25年9月 宮城県支部

東日本全域にわたり未曾有の被害をもたらした大震災と津波。そして想定外の原子力発電所の事故。その復興が数十年かかるといわれている。東北各地をエリアとする支部会員にも多くの被害があり、まさに先行きが見えない状況となっている。大震災から二年あまり、いっこうに進まない被災地の復興にいらだちを感じながらも、今、我々のできることは一人ひとりの持っている能力と底力を結集し、作庭を通じて復興に貢献することである。 このたび、社団法人日本庭園協会及び宮城県支部の記念事業として支部会員が核となり、被災者の供養と復興を祈念するために「日本庭園」を築庭する。加えて、この庭園が完成するまで、社団法人日本庭園協会が通年開催する「伝統庭園技塾」を開講し、日本庭園を愛する全国の若者を対象とした研修生を受け入れ、伝統的な庭園技術を伝承する。竣工予定は本部の設立百周年記念の年をめどに、研修生、地元のボランティア、支部会員、その従業員を含め総勢2千人規模の体制で事業を進める。研修場所はこのプロジェクトに賛同いただいた臨済宗覚照寺所有、山裾の田んぼ跡地と自然林を含む約4,000平方メートル。必要な庭園資材は会員及び賛助会員から提供していただき、支部会員一同、総力をあげて事業を遂行する。

設計コンセプト

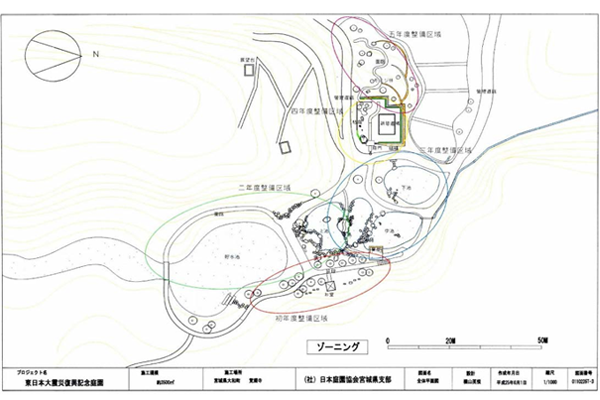

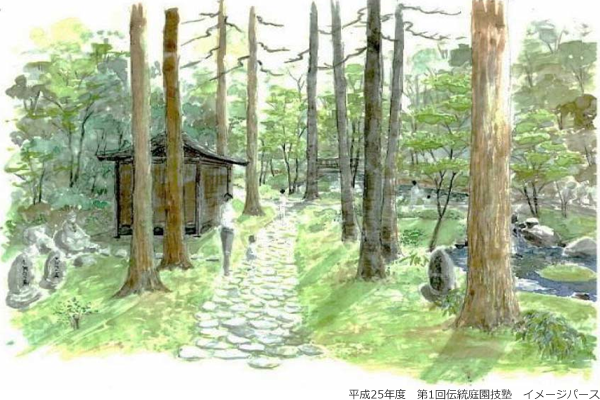

東日本大震災で被害を受けた被災者の供養と早期の復興を願い、造園に携わる我々一人ひとりが汗を流し、心のよりどころとなるような「名園」をつくり復興に寄与する。園内には研修道場を設け、若者を対象とした伝統技術を習得する発信基地とする。庭園形式としてはいわゆる「池泉回遊式庭園」とし、背景の森林と北側の山を借景として取り入れ、現況地形を活かしながら特別な趣向を凝らし、沢水を利用した幽玄な庭とする。さらに、伝統的な手法と現代技術を融合させながら明日への日本庭園の方向を探る。

庭園概要

覚照寺境内南方向の山裾に広がるこの区域は深い森林に囲まれた北向きの田んぼ跡地とその周りの雑木林で覆われている。歴代住職の墓石や仏像、古いお堂が残されている区域で、延面積が約4,000平方メートル。くの字形の地形となっている。

この計画は山裾の沢にある農業用貯水池跡を修復し、貯えた水(約1,000平方メートル)が滝となり、上池から中池、下池へと流れていくようにする。池のまわりには野面石積(10平方メートル)、崩れ石積(20平方メートル)、岩石石積(40平方メートル)園路、沢飛石、土橋、東屋を設け、ポイントになる樹木は造成地に生えている樹木を移植。地表面は全て地苔で覆い、回遊しながら景色の変化を楽しむことができるように整備する。

池の西方向、山裾の区域は石垣(城積50平方メートル)を築き、編笠門をくぐり研修道場(約40平方メートル)へと進む。建物からは土塀に囲まれた枯山水の庭(100平方メートル)や北方の田園越しに山並が眺められる。東側池庭と西側の庭の中心部にあたる山裾に被災者の供養を祈願するための震災慰霊碑を建立する。

建物の西側区域は山裾の緩やかな下り傾斜を利用し、モミジ林(約800平方メートル)の中を蛇行した石畳(35メートル)と景石及びモニュメントを点在させる。地表面は地苔で覆う。部分的に曲線のある野面石積(40メートル)で丘陵地の段差を解消する。モミジ林の合間からは北側の山並みが借景できる。

平成25年度 伝統庭園技塾

保存区域の整備

初年度の整備研修区域は臨済宗覚照寺歴代の住職の墓石や仏像、古いお堂が残され、江戸初期から現代までの寺院の歴史を今に伝えている。鬱蒼と生い茂る貴重な大木のあるこの区域(約1,000平方メートル)は保存区域として庭園に取り入れ整備保存する。震災で被害にあった石像仏(数体)、墓石や陥没、隆起した古い延段は修復する。浸食された古い参道は侘びた石畳(約50メートル)に整備する。古いお堂は土台の損傷が激しいため、現場で伐採した栗材で補修。軒内の雨落ち(約12メートル)も修復する。また、密生している高木(杉、モミノキ、ナラ)は部分的に伐採、剪定を行い適度に木漏れ日が入るようにし、将来、地表面を地苔で覆われるようにする。

活動のようす

- 会場となった覚照寺の入口にて

- お堂へ向かう階段部分での作業

- 実習前に現場を下見する参加者達

- 完成したお堂の周り

- 本堂での開塾式

- 実習前の横山英悦講師の説明

- 完成した階段部分

- 廣瀬慶寛塾長を囲んで

平成26年度 伝統庭園技塾

活動のようす

山裾にある農業用貯水池跡にロックフィルダム形式の石張りをし、護岸を補強してここに約1000立方メートルの山水を貯え、滝流れを製作。ロックフィルダム、水路、滝組が終わったところで思いがけず台風の直撃があり、貯水池に水が溜まり見事な滝流れを目にすることができた。

- 東日本大震災復興記念庭園 伝統庭園技塾開講式

- 講師の廣瀬慶寛氏

- 作業風景 流れの確認

- 完成

- 覚照寺にて

- 作業風景

- 作業風景 下草植栽

- 完成

平成27年度 伝統庭園技塾

活動のようす

北米日本庭園協会より男性4名、女性2名が参加した。参加者は リーダーとしてシアトル在住の小林 竑一氏、副リーダーとしてカリフォルニア・サンホゼからのドン・チェンバレイン氏、ペンシルバニア州 フィラデルフィアからフランチェスカ・スナイダー氏、カリフォルニア州サラトガのジェイコブ・ケルナー氏、マンザナーのジェフ・バートン氏、サンホゼのビュラ・アビンギラ氏。

- 伝統庭園技塾会場の大義山覚照寺前にて

- 下の池から滝流れ方向を望む

- 一緒に作業するフランチェスカ・スナイダー氏

- 氏力を合わせて作り上げる

- 復興記念庭園石橋まわり

- 左からドン・チェンバレン氏、小林竑一氏、フランチェスカ・スナイダー氏、ジェイコブ・ケルナー氏、高橋康夫常務理事、ジェフ・バートン氏

- 土橋の下地作り